国際教養大学のグローバル・ワークショップ入試って何ですか?

グローバル・セミナー入試とのちがいって?

この記事では、国際教養大学(AIU: Akita International University)のグローバル・ワークショップ入試と、グローバル・セミナー入試について、傾向と対策を徹底解説していきます。

※ 2025/4/10 公開の「グローバル・ワークショップ開催のお知らせ」に基づき加筆修正しました。

⇒ 国際教養大学の入試の全体概要については、こちらの記事をご参照ください。

■ このページで分かること!

1. 秋田県の高校生は「グローバル・セミナー(GS)」、そうでない高校生は「グローバル・ワークショップ(GW)」が対象であると分かります

2. GS(対象:秋田県の高校生)は、レポート作成がカギだと分かります

3. GW(対象:秋田県以外の高校生)は、応募時の自己アピール書を工夫しないとそもそも参加すらできないことが分かります

YouTube でも情報発信をしております。GW, GS 入試については 44:19 から解説しております(※ 音声にご注意ください)

入試方式ごとのポイントやよくある落とし穴、パターン別お勧め受験ルート7つ、お勧め併願校10校など

※ データは令和7年度入試(2025年入試)を基にしています。

※ 本記事は筆者が独自に執筆しまとめたものです。正確な情報を得たい場合は必ず大学の公式情報をご確認ください。

【PR】国際系の総合型(AO)、学校推薦、一般選抜を目指す方へ。日英ライティング&ディスカッションで「英語力」と「記述・論述力」を身につけませんか?│GTE PREP塾

目次をタップすればどこからでも読めます

国際教養大学の「グローバル・ワークショップ入試」と「グローバル・セミナー入試」とは?

グローバル・セミナー(※ 以下、GS と略記)は、「秋田県の高校生のみ」参加、出願可能です。

グローバル・ワークショップ(※ 以下、GW と略記)は、「全国の高校生」が参加、出願可能です。

GW も GS も、秋田県の国際教養大学キャンパスで行われます。

GW または GS を出願するには、前提条件として GW または GS に参加していないといけません。似たような入試形式がなくややこしいので、下記の流れを見て概要をつかんでください。

GW 入試または GS 入試の流れ

- GW または GS に申し込む(春頃)

- GW または GS に参加する(夏頃)

- GW 入試または GS 入試に出願する(9月)

- GW 入試または GS 入試の本試験に参加する(10月)

春頃に募集開始される GW または GS にパスしていないと、出願自体ができないので注意です!

GW と GS の日程、定員と倍率、出願要件など

開催スケジュール

「入試の出願日程」と、春夏に開催される「GW および GS の日程」とは、まったくの別モノです。

独特な入試形式で戸惑ってしまうかと思いますが、ぜひ入試内容を把握してください。

| 項目 | グローバル・ワークショップ(GW) | グローバル・セミナー(GS) |

|---|---|---|

| 開催告知日 | 2025/4/10 | 第1回目 2024/3/8 第2回目 2024/6/3 |

| 申込および参加費振込期限 | 2025/5/16 17:00 まで | 第1回目 2024/4/5 第2回目 2024/6/27 |

| 必要書類提出期限 | 2025/5/19 | 必要書類なし |

| 書類選考の通知日 | 2025/6月末頃 | 選考なし |

| 開催日 | 2025/7/31 – 8/2 秋田県の国際教養大学キャンパスにて実施 ※ 2025年は昨年度より多い3日間 | 第1回目 2024/4/21 第2回目 2024/7/28 いずれも秋田県の国際教養大学キャンパスにて実施 |

とくに GW 入試は、自己アピール書を5月に提出する必要があります。悔いのない自己アピール書を仕上げるには、高2までに課外活動などをがんばり、遅くとも3月の春休みから内容を練り込むのがオススメです。

参加要件

| 項目 | グローバル・ワークショップ(GW) | グローバル・セミナー(GS) |

|---|---|---|

| 告知方法 | 国際教養大学ウェブサイト | 国際教養大学ウェブサイト、および秋田県内の高校への告知 |

| 参加対象者 | 全国の現高校3年生 ※ 海外の高校、インターナショナルスクール等の高校生は参加条件あり | 秋田県の高校に在籍する3年生と2年生(2023年4月時点) ※ 高校毎の参加人数の制限なし |

| 開催回数 | 年1回 | 年2回 |

| 参加定員 | 30 名 ※ 2025年は昨年度より倍増 | 定員なし |

| 選考方法 | 応募者多数の場合、書類選考 | 選考なし |

| 必要提出書類 | ・自己アピール書(志望理由書) ・成績証明書(高校2年生までの成績) | 必要書類なし |

| 宿泊所の手配 | 不要(大学側が手配) | 必要がある場合は各自で手配 |

| 参加費 | 33,000 円(施設利用料、宿泊費、期間中の食費、テキスト代など) ※ 旅費は自己負担 | 3,000 円 (施設・システム使用、資料、郵送代等含む) ※ 旅費、および宿泊費は自己負担 |

| その他 | 参加を許可された者のみ事前課題あり | なし |

2025 年度の GW は、昨年度より参加定員が倍増しました!(昨年は 16名)

国際教養大学によると、2027 年以降は GW 入試の定員も倍増するそうです(5 ⇒ 10名)。GW の門戸が広がっているので、ぜひ応募してみてください。

GW 入試と GS 入試の日程、定員と倍率、出願要件など

※ 令和8年度の入試要項はまだ公開されていないため、以下の情報は 2024年時点のものです。

GW 入試と GS 入試の出願・試験日程

| 項目 | グローバル・ワークショップ(GW)入試 | グローバル・セミナー(GS)入試 |

|---|---|---|

| 出願・検定料支払期限 | 2025/9/24 | 2025/9/24 |

| 試験日 | 2025/10/18 秋田県の国際教養大学キャンパスにて実施 | 2025/10/18 秋田県の国際教養大学キャンパスにて実施 |

| 合格発表日 | 2025/11/4 | 2025/11/4 |

定員と倍率

| 項目 | グローバル・ワークショップ(GW)入試 | グローバル・セミナー(GS)入試 |

|---|---|---|

| 定員 | 5 名 | 15 名 |

| 出願者数 | 17 名 | 45 名 |

| 倍率(出願者数÷定員) | 2.4 | 2.1 |

| 受験者数 | 16 名 | 45 名 |

| 合格者数 | 7 名 | 21 名 |

| 倍率(受験者数÷合格者数) | 2.3 | 2.1 |

出願要件

| 項目 | グローバル・ワークショップ(GW)入試 | グローバル・セミナー(GS)入試 |

|---|---|---|

| 形式 | 公募制 | 公募制(ただし秋田県内の高校に在籍する者のみ出願可) |

| 出願資格 | GW へのエントリー期間内に必要書類を提出し、書類審査通過後に GW に参加した者 | 国際教養大学が実施した GS に参加した者 ※ GS には2年生でも参加できますが、GS 入試で出願したい場合は、3年生になってから改めてもう一度 GS に参加する必要があります。 |

| 高校の推薦 | 不要 | 必要 |

| 浪人生 | 不可 | 不可 |

| 評定平均の要件 | 要件なし | 要件なし |

| 合格時の入学確約 | 要(専願) | 不要(併願可) |

| 他入試形式との併願可否 | 可 (総合型(AO)、GW 入試、GS 入試の3つの中では併願不可) | 可 (総合型(AO)、GW 入試、GS 入試の3つの中では併願不可) |

| 英語資格の要件 | なし | なし |

GW と GS のちがい -まとめ-

GS(グローバル・セミナー)は秋田県の高校生だけ。

GW(グローバル・ワークショップ)は全国の高校生。

それ以外のちがいはありますか?

出願要件がけっこうちがうので、まとめてみました。

グローバル・ワークショップ(GW)入試とグローバル・セミナー(GS)入試とのちがい

- GW は全国の高校生が出願可能、GS は秋田県内の高校生のみ

- GW は推薦不要、GS は推薦必要

- GW は専願、GS は併願可

- GW/GS とも浪人不可という点で同じだが、GW は4月以降の卒業者も可

※海外高校など8月卒業の学校を考慮したものだと考えられます - GW の自己アピール書(志望理由書)は5月の GW 申し込み時に提出、GS は9月の出願時に提出

【PR】国際系の総合型(AO)、学校推薦、一般選抜を目指す方へ。日英ライティング&ディスカッションで「英語力」と「記述・論述力」を身につけませんか?│GTE PREP塾

GW 入試と GS 入試の選抜方法

GW 入試の選抜方法

グローバル・ワークショップ入試(GW 入試)の選抜は、下記を総合的に判断して行われます。

- 調査書(高校の成績)の内容

- 自己アピール書(志望理由書)の内容 (※ 5月の GW 申込時に提出したもの)

- 個別面接(日本語および英語)の内容

- グローバル・ワークショップでの活動内容

意外なことに、GW 入試では評価対象に英語資格が含まれていません。ただ、自己アピール書(志望理由書)に英語の資格や英語を使った課外活動、留学経験などを書けばプラス評価になる可能性は高いので、ぜひ盛り込みましょう。

2.自己アピール書(志望理由書)は、細かいちがいはありますが、国際教養大学の他の入試で使うフォーマットと同じです。別の記事で国際教養大学の自己アピール書(志望理由書)の書き方をまとめましたので、参考にしてください。

3.個別面接については、別の記事で国際教養大学の面接対策をまとめましたので、こちらを参考にしてください。

4.グローバル・ワークショップでの活動内容は、明示されてはいませんが、ディスカッション時の発言内容、グループワーク時のリーダーシップやチームワーク、プレゼン内容、提出するレポートの内容などが評価されるものと考えられます。下のグローバル・ワークショップの攻略方法で詳細を解説します(タップでジャンプ)。

GS 入試の書類審査と試験

グローバル・セミナー入試(GS 入試)の選抜は、下記を総合的に判断して行われます。

- 調査書(高校の成績)の内容

- 自己アピール書(志望理由書)の内容

- 個別面接(日本語および英語)の内容

- 集団面接(日本語)の内容

- グローバル・セミナーで提出したレポート2点の内容(グローバル・セミナーに2回とも参加した者は、計4点のレポートのうち評価の高いもの2点)

GS 入試でも、評価対象に英語資格が含まれていませんが、英語に関するアピールがあればぜひ自己アピール書(志望理由書)に盛り込みましょう。

2.自己アピール書(志望理由書)については、別の記事で国際教養大学の自己アピール書(志望理由書)の書き方をまとめましたので、参考にしてください。

3.個別面接と、4.集団面接については、別の記事で国際教養大学の面接対策をまとめましたので、こちらを参考にしてください。

5.グローバル・セミナーで提出したレポート2点については、下のグローバル・セミナーの攻略方法で話します(タップでジャンプ)。

グローバル・ワークショップの開催内容

グローバル・ワークショップの実施要項

まずは、2025 年度に開催された GS の実施要項を引用します。詳細は国際教養大学のイベント告知ページをご覧ください。

2024 年度グローバル・ワークショップ実施要項

【趣旨】

国際教養大学は、英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力と豊かな教養、グローバルな視点を伴った専門知識を身に付けた実践力のある人材を養成し、国際社会と地域社会に貢献することを使命としています。

全国の高校生を対象に実施するグローバル・ワークショップは、本学教員による日本語での講義やグループワークを通して、高校生の論理的・批判的・創造的思考を醸成し、学修能力・問題解決手法・プレゼンテーションスキルを高めることを目的としています。

なお、このグローバル・ワークショップの参加者のみが、2026年度のグローバル・ワークショップ入試へ出願できます。【開催日】

2025年7月31日(木)~8月2日(土)

【会場】

国際教養大学キャンパス(秋田県秋田市)【ワークショップのテーマ】

「気候変動はじめ不安要素が多いが、君は2040年の世界をどう見るか?」

まず、3回の講義で世界の動きに影響する大きな要素を大まかに理解することを目指します。

講義1: 気候変動と経済社会 ⇒ 気候変動の巨大リスクと経済社会の対応

講義2: 国家間の協調と対立 ⇒ 国連の協調努力にもかかわらず続く国家間の対立

講義3: 技術革新のインパクト ⇒ 情報技術などの革新で世界はどんどん変わっていく

次に、このまま変化が進んでいくと2040年には世界はどのようになっているか、3回の講義を通じて得た大まかな理解をベースに、皆でワイワイ意見を出し合い、頭をウォームアップします(ディスカッション)。

しっかりウォームアップした後、各グループに分かれ、2040年の世界のイメージを描き出し、最後にパワーポイントにまとめるグループワークを行います。

2日目はグループ発表を行い、お互いの考え方を学び合い、全体として理解を深めることを目指します。【参加対象者】

現高校3年生(2025年4月~2026年3月までに卒業、または卒業見込みの方)

※以下に該当する学生を歓迎します。

・主体性、リーダーシップを持ち、行動できる学生

・基礎学力に加えて、創造力や論理的思考力の高い学生

・常に問題意識持ち、自らの考えを発信できる学生

・他者を尊重し、協力しながら信頼関係を構築できる学生

※海外の高校、インターナショナルスクール等を卒業、または卒業見込みの方は本学の大学入学資格を満たしていることが条件となります。【募集定員】

引用元:国際教養大学(https://admission.aiu.ac.jp/info/5833/)

30名

※応募多数の場合、書類選考により参加者を決定します。

国際教養大学のグローバル・ワークショップは非常に人気があり、応募にパスすること自体、難易度が高いです。

今から成績は変えられませんが、自己アピール書の内容を練ることはできます。当サイトの別ページに国際教養大学の自己アピール書の攻略記事がありますので参考にしてみてください。

もし応募が通れば、その自己アピール書がそのまま GW 入試の書類審査対象になりますので、しっかり書き上げてください!

なお、GW に参加を許可された者には事前課題があります。内容は非公開ですが、AIU を広め隊によると、ワークショップのテーマに関する資料を読んだ上で期日までにレポートを提出する、という形式のようです。

グローバル・ワークショップ参加時の攻略方法

GW 時に意識すると良いのは下記5点です。それぞれ、詳細を説明していきます。

1.講義での態度

2.ディスカッションでの発言

3.グループワークでの取り組み姿勢

4.プレゼンテーションの仕方

5.レポートの作り方

1.講義での態度

講義内容は後のディスカッションやグループワークに関わってくるので、大事な点は必ずメモしましょう。

慣れない環境で緊張すると思いますが、よほど悪い態度を取っていない限り、何か評価されることはないはずです。ふつうに講義を聴けば OK です。

むしろ、興味を持って楽しんで聴いてください。おそらく事前課題でレポートを作る際にいろいろ調べて知識がある状態なので、とても面白く聴けるはずです。

また、服装に迷われる方が多いと思いますが、動きやすい服装で OK です。迷ったら学校の制服が無難でしょう。

2.ディスカッションでの発言

ディスカッションでは、内容に関わらず発言をした人には加点がされると考えられます。積極的に発言できるよう、高校生の早いうちから参加型の課外活動に参加しておいたり、友だち同士でディベートの練習をしておくとよいでしょう。

なお、自信が無かったり、他の高校生の積極的な態度に圧倒されたりすると、「何も発言ができず終わってしまった…」となりかねません。内容が拙かったりまとまっていなかったりしても、発言をすればおそらく必ず加点はされるはずなので、一歩踏み出して発言してみてください。

普段はふつうに発言できる人でも、「周りの積極的な高校生と自分とを比べてしまって、突然何も発言できなくなった」という人が結構多いです。

ただこれ、慣れの問題だけなんです。一度、他校の高校生も参加するイベントや課外活動に参加しておけば慣れますよ。

3.グループワークでの取り組み姿勢

グループワークでの取り組み姿勢が、もっとも評価されると考えます。

どんな高校生が評価されるのか? 上に掲載した実施要項の「参加対象者」をもう一度見てみましょう。

※以下に該当する学生を歓迎します。

・主体性、リーダーシップを持ち、行動できる学生

・基礎学力に加えて、創造力や論理的思考力の高い学生

・常に問題意識持ち、自らの考えを発信できる学生

・他者を尊重し、協力しながら信頼関係を構築できる学生

とくに1つ目の主体性、リーダーシップ、それから4つ目の他者尊重、信頼関係という点がキーワードになりそうです。

また、私たち GTE は大学側の人間でも何でもありませんが、今まで何十回とワークショップを開催してきたので、私たちの見解もヒントになるかもしれません。

私たちの経験から言うと、グループワークの様子を見ればキラリと光る生徒はすぐに分かります。キラリと光る生徒とは、一言で言うと「チームメンバーと協力しながら行動や発言ができる生徒」です。

キラリと光る生徒とは、発言が多くチームメンバーをリードできる生徒だけではありません。静かで、発言も少ない、けれどもやるべき作業は真面目にこなし、チームが迷いそうになったら控え目であっても意見を言う、というような生徒にはとても感銘を受けます。

逆に言うと、自分の評価第一で発言や行動をする生徒や、周りに流されてしまう生徒は、他者尊重や主体性が乏しいように見えてしまいます。「リーダーシップに自信がない」という方は、少なくとも協力的な姿勢で臨むのが良いでしょう。

「取り組み姿勢に自信がない」「うまく振る舞えなかった」という方も、あきらめないでくださいね。もしワークショップで評価されなかったとしても、レポートの内容などでキラリと光るものがあれば良いのです。国際教養大学は多様性を重視しているので、自分の力を発揮できるステージを1つでも見つけることが大事ですよ!

4.プレゼンテーションの仕方

プレゼンテーションは、おそらくワークショップやレポートほどの加点要素ではないと思いますが、「点数には表せない印象の強さ」を残せる可能性があります。

当サイトの別記事に、「ビジネスコンテストのプレゼンのコツ 24 個と資料の作り方 7 枚」という記事がありますので、参考にしてみてください。

グローバル・ワークショップはビジネスプランとはちがいますが、問題の解決方法をするときの流れや、プレゼン資料の作り方、本番当日にやるべきことなどは、そのまま参考にできると思います。

5.レポートの作り方

レポートの作り方については、下のグローバル・セミナーの攻略方法で話します(タップでジャンプ)。

グローバル・セミナーの開催内容

グローバル・セミナーの実施要項

まずは、2024 年度に開催された第1回目のグローバル・セミナーの実施要項を引用します。

グローバル・セミナー実施要項

【趣旨】

国際教養大学は、英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力と豊かな教養、グローバルな視点を伴った専門知識を身に付けた実践力のある人材を養成し、国際社会と地域社会に貢献することを使命としています。秋田県内の高校生を対象に実施するグローバル・セミナーは、本学教員による日本語および英語での講義、秋田県出身の国際教養大学生との交流などを通して、県内高校生の国際感覚を磨き、グローバルかつ幅広い教養を身に付けてもらうことを目的としています。【概要】

国際教養大学キャンパスで英語の講義を受講するほか、国際教養大学生や他高校の生徒との交流などを行います。また、オンライン(オンデマンド)で提供する日本語講義を各自受講します。3年生

オンライン(オンデマンド)で受講した日本語による2つの講義の課題について、セミナー(対面)当日にレポートを2つ作成し提出します。これらのレポートは、本学教員が講評後、参加者に返送します。また、レポートの評価はグローバル・セミナー入試の際の参考資料となります。4月と7月の両セミナーに参加した場合は、提出した合計4つのレポートの中で評価の高いもの2つが、グローバル・セミナー入試の際の参考資料となります。

本セミナーは年2回実施しますが、どちらかのセミナーに参加した3年生には、本学が実施するグローバル・セミナー入試の出願資格が与えられます。ただし、同入試の受験を義務付けるものではありません。2年生

オンライン(オンデマンド)で受講した日本語による2つの講義の課題から1つを選択し、セミナー(対面)当日にレポートを1つ作成し提出します。このレポートは、本学教員が講評後、参加者に返送します。

2年次での本セミナーへの参加は、グローバル・セミナー入試の出願資格とはなりません。同入試の受験を希望される方は、3年次に改めて本セミナーへ参加してください。【参加対象者】

秋田県内の高校に在籍する3年生および2年生(高校毎の参加人数の制限はありません。)

【本セミナーに参加して欲しい生徒像】

(1) 政治や経済、文化やビジネスなど社会科学分野に関心を持つ生徒

(2) 外国語に関心があり、将来、国際社会で活躍したい生徒

(3) 国際教養大学の教育に関心を持つ生徒【会場】 ※ 筆者注:日程については引用元をご参照ください

引用元:国際教養大学 2023 年度グローバル・セミナー実施要綱(https://admission.aiu.ac.jp/info/1840/)

オンライン(オンデマンド)

YouTube 動画での受講 各自、指定期間内に YouTube 動画で2つの日本語講義を受講してください。

対面開催

国際教養大学キャンパス 対面開催日当日、受付時間に間に合うよう各自本学キャンパスにお越しください。当日は、レポート作成、英語講義の受講、国際教養大学生との交流などを行います。

グローバル・セミナー参加時の攻略方法

GS 時に意識すると良いのは下記2点です。それぞれ、詳細を説明していきます。

1.オンライン受講での準備

2.レポートの作り方

1.オンライン受講での準備

オンライン動画(YouTube)を見るときは、下記のことを意識するとよいでしょう。

・何度も見る。シンプルですが、何度も見れば、見直す度に新しい発見が必ずあります。

・メモをとる。シンプルですが、メモをとらないと内容を忘れてしまいます。

・メモは「主語と述語のある文」で書く。単語だけ、感想だけ、主語がない、などブツ切れの状態では理解不十分です。主語と述語のある文を書くのは、簡単なようでとても難しいことが分かるはずです。

・関連情報を調べる。講義中のキーワードやデータについて、図書館やネット等で関連情報を調べておくと、当日レポートを書く際に内容がふくらみます。

・自分の意見や体験をメモする。レポートを書く際は、必ず自分の意見が求められます。当日いきなり考えるよりも、準備段階で自分の意見を文字にできていれば当日必ず楽になります。もちろん、「主語と述語のある文」で書くのがオススメです。

以上のことを実際にやってみると、メチャクチャ負荷が高いし時間がかかります。でも本当に力がつきますよ!

他の入試よりも圧倒的に有利な GS 入試で合格を決めるなら、これだけ準備してもし過ぎることはないですよ!

3.レポートの作り方

GW も GS も、当日レポートを作成、提出します。

レポートは日本語ですが、英語エッセイ(Essay writing)の作り方を参考に、下記の7ステップで作成するのがオススメです。なお、7ステップのうち一番重要なのは「4.アウトラインを作る」ステップなので、Step. 4 を重点的に解説します。

■ Essay writing の7ステップ

- 課題文を理解する

- 設問と指示文を理解する

- 思いつくままにアイデアを出す

- アウトラインを作る

- 各パラグラフを書く

- 指示文を再チェックした上で構成と内容を見直す

- 漢字の誤字脱字や、日本語文法上のあいまいさを見直す

とくに大事なのは、「Step 4. アウトラインを作る」です。

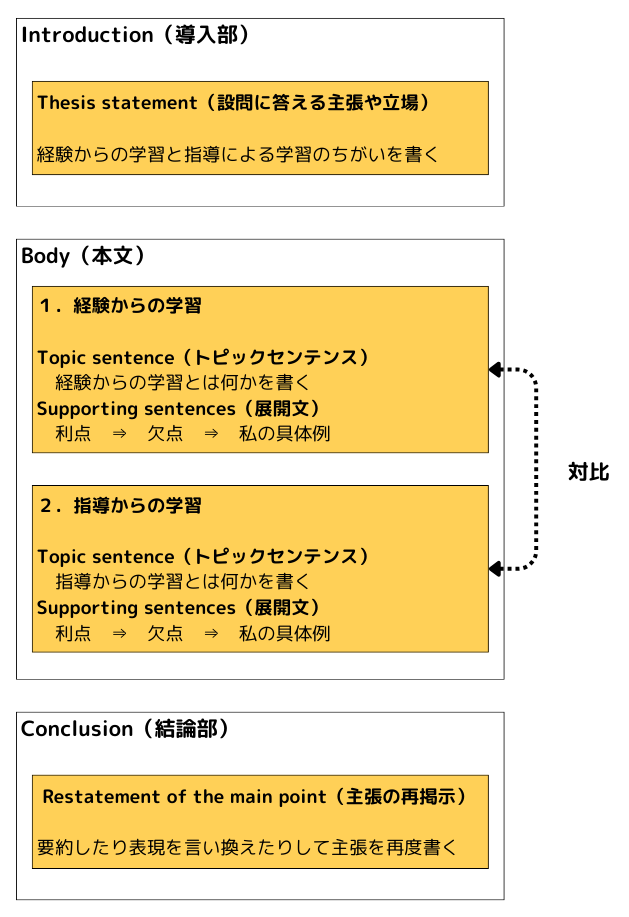

英語でも日本語でも、レポートは下記の構成を参考にしてみてください。

7ステップのそれぞれの詳細は、ボリュームが大きいので下のバーの中にまとめてあります。

いきなり見てもしんどいので、「GW および GS に参加するぞ!」となったときに改めて見てくださいね(いつも記事が長くてすみません…)。

Step 1. は、課題文を理解します。

Step 2. は、設問と指示文を理解します。「設問に回答するレポートを書くこと」「指示文に従ったレポートを書くこと」は、意外なほど難しいものです。流さずに注意深く理解しましょう。

Step 3. は、思いつくままにアイデアを出します。講義で聴いたことを基に、「このレポートには~について書く」「自分の例として~を書く」などとメモを書きます。ラフなメモで構いません。

いきなり文章を書き出すとほぼ 100% 途中で詰まってしまいます。最初にアイデアを出しておくとエッセイを書きやすくなります。

Step 4. は、アウトラインを作ります。アウトラインとは、エッセイのパラグラフ構成の概略を示すもので、いわば「小論文の設計図」のようなものです。

GW/GS のレポートのテーマは非公開なので、ここでは、2023 年度の学校推薦型選抜のテーマ「経験からの学習と指導による学習の違いについて」を基に例をあげます。

「導入部 ⇒ 本文 ⇒ 結論部」という構成は、英語エッセイでも日本語小論文でも変わりません。この流れで書くと、レポートに書いたことを読む人に整理して伝えやすくなります。

Introduction(導入部)では、設問への答えとなる主張や立場を書きます。Thesis statement(シーシス・ステートメント:主題に関してあることを主張する文章)が、レポートやエッセイの中でもっとも大事です。導入部で書き手の主張や立場が書いていないと、レポートで何を読み手に伝えたいのか分からなくなります。

Body(本文)では、主張することを各構成要素に分けた上で、詳細、主張を裏付ける理由や根拠、具体例などを書きます。

構成要素ごとにパラグラフを分けます。下記のようなパラグラフの分け方のパターンを知っておくと、論理的な構成を素早く作れて便利です。

Body(本文)のパラグラフの分け方のパターン

- 時系列で分ける 例:過去は~ / しかし、現在は~

- 並列関係で分ける 例:第一に~ / 第二に~ / 第三に~

- 対比する 例:利点としては~ / 一方で、欠点としては~

- 因果関係で分ける 例:原因として~ / 結果として~

- 解説する 例:要因としては~ / 判断基準としては~ / 従って~

各パラグラフの文章は、Topic sentence(トピックセンテンス:そのパラグラフの概要を示す文) ⇒ Supporting sentence(s)(展開文:そのトピックセンテンスの詳細、理由、具体例などを示す1つまたは複数の文) ⇒ Concluding sentence(そのパラグラフのアイデアを再提示する文) という順番で書きます。

※ Concluding sentence は、パラグラフの文章が短く要旨を再提示する必要がなければ、無くても構いません。

Conclusion(結論部)では、要約したり言い換えたりしながら Introduction で書いた主張や立場を再度書きます。

以上が Step. 4 のアウトラインで明確にすることです。

このアウトラインの流れは英語エッセイ(Essay writing)で使われる方法ですが、日本語の小論文やレポートでもそのまま使えるので、ぜひ活用してください!

アウトラインの出来は、最終的なレポートの論理構成や説得力に大きく関わってきます。

いきなりレポートや小論文を書き出すのではなく、自分の考えが整理できるまでアウトラインを明確にしてみてください!

Step 5. は、各パラグラフを書きます。おそらく最初の書き出しが一番悩むと思いますが、事前に練習を重ねて自分が書き出しやすい表現を身につけてください。

なお、パラグラフが変わる際には、「しかし、」「第一に、」「一方で、」「結果として、」などのつなぎ言葉(Transition words)を使うと、話の順序関係や、前後の文の関係性について読む人に分かりやすく伝えられます。

つなぎ言葉は Transition signals(転換シグナル)とか、Disourse markers(談話標識)などと言うこともあり、文章を交通整理する道路標識のような役割を持っています。読む人だけでなく、自分自身にとっても文章の論理構造が分かりやすくなりますので、ぜひつなぎ言葉を意識して使ってください。

レポートを書く際の論理的な流れは英語エッセイでも、日本語小論文でも変わらないので、国際教養大学の英語小論文の過去問や、英検の Writing 問題などを使って、英語でも日本語でも良いので実際に書いて練習してみてください。

Step 6. は、指示文の再チェックした上で構成と内容を見直します。指示文に従っていないとかなりのマイナスになってしまうので、必ず指示文を再チェックしてください。

また、Step 6. では文法ミスやスペルミスは気にしないでください。エッセイの中身(Contents)の見直しと、形式(Mechanics)の見直しとを一度にやろうとすると抜け漏れや混乱を招くことが多いからです。

Step 7. は、漢字の誤字脱字や、日本語文法上のあいまいさを見直します。とくに、主語の脱落、目的語の脱落、どうとでも解釈できるような不明瞭な単語がないかは注意深くチェックしてください。

以上が、オススメのレポート作成の7ステップです。とくに「Step 4. アウトラインを作る」で、自分の考えを整理する大事さをぜひ意識してみてください。

【PR】国際系の総合型(AO)、学校推薦、一般選抜を目指す方へ。日英ライティング&ディスカッションで「英語力」と「記述・論述力」を身につけませんか?│GTE PREP塾