起業に興味があります! 中学生や高校生にもできる起業方法ってありますか?

高校生・中学生ができる起業方法って、実はたくさんありますよ! この記事では、高校生・中学生にオススメの起業アイデア 10 選を集めました。

高校生・中学生が起業するには、まずは無料でいいので、小さく起業することがポイントです。

実は、スキルや実績、より大きな起業を目指せるアイデアは、起業した後でこそ身に付きます。

「ちょっと興味がある」「ちょっとやったことがある」程度のアイデアでよいので、まずは小さな起業をしてみてください。それに、起業して得た実績とスキルは大学受験でも有利になります。大学でさらに専門性を深め、ネットワークを広げれば、より大きな起業ができるようになりますよ。

■ このページで分かること!

1. 起業の5ステップが分かります

2. まずは無料でいいので実績を作り、スキルを身につける大事さが分かります

3. 高校生・中学生の起業アイデアとして、「データ分析系」「SNS 運用系」「クリエイティブ系」「プログラミング系」が分かります

■ この記事で分かること

・高校生・中学生にオススメの起業アイデアが分かります。

・起業アイデアごとに具体的な起業のステップが分かります。

・起業経験が大学受験で有利になる大学・学部が分かります。

⇒ GTE®起業力塾 2025 の募集を5月中旬から開始します。昨年までとはやり方を変え、無料で参加できるようにしました。

目次をタップすればどこからでも読めます

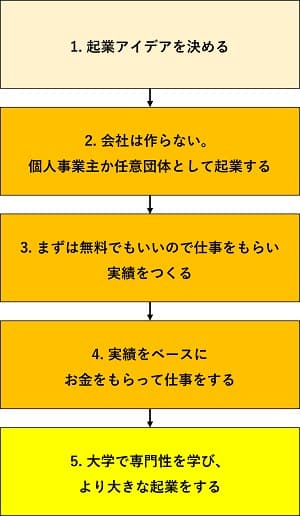

高校生・中学生が起業するときの5ステップと【大前提】

高校生・中学生の起業は、社会人や大学生の起業とはまったくちがいます! 高校生・中学生が起業するには、下記の流れがオススメです。それぞれのステップを下記で詳しく解説します。

Step 1. 起業アイデアを決める

まずは、どんなアイデアで起業するか決めます。まだ実績や専門性がない時点では、どんなアイデアでも構いません。「ちょっと興味がある」「ちょっとやったことがある」程度で OK です。この記事で 10 の起業アイデアを紹介しているので、これらを参考にどんな分野で起業するかを決めてください。

始める前に悩むより、とにかく早く始めるのが成功のキーポイントです!

Step 2. 会社は作らない。個人事業主か任意団体として起業する

超ざっくり言うと、「売上が 1,000 万円以上になってしまった」という ”過去” が出来たとき以外は、絶対に会社は作らないでください。

理由は簡単で、会社や NPO などの法人を設立した場合、売上がゼロであっても何十万円ものお金を毎年支払わないといけないからです。

■ 法人を設立するとかかるお金の例

- 定款の作成代行費用と登記: 約 20 万円

- 住所変更など登記内容変更手続き: 6 万円

- 毎年の法人住民税: 売上ゼロでも毎年 7 万円(利益がプラスならそれ以上)

- 税理士費用: 売上ゼロでも毎年約 10 万円

- 社会保険料: ざっくり給料の約3分の1

現実的に、アルバイトや仕事ではなく、起業で 1,000 円をかせぐのはとてつもない努力と運が必要です。

たった 1,000 円の売上を出すのでも大変なのに、高校生・中学生のときから数十万円のお金を毎年支払わないといけない。起業がうまくいかなかった場合、自分の進路や家族関係に影響が出るかもしれません。

だから、個人事業主や任意団体というかたちで起業すればいいだけです。起業に会社は必要ありません!

個人事業主や任意団体であれば、定款にかかるお金や法人税は必要ありません。この記事で紹介している起業アイデアも含めて、起業してビジネスをするのに会社は必要ありません。

起業って、会社をつくることじゃないんですか?

高校生・中学生によくある勘違いですが、「起業 = 会社をつくる」ではありません。

「売上が 1,000 万円以上になってしまったから、税金を減らすために会社をつくる」とか、「ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェルから 1 億円の投資を約束してもらったから、株式を発行するために会社をつくる」というような状況になってから(極端な例ですが)、会社法人の設立を考えれば OK です。

株式会社や NPO などの法人は作らず、一人で起業する場合は個人事業主、チームで起業する場合は任意団体としてスタートしましょう。

個人事業主と任意団体については、下の説明を参考にしてくださいね。

一人で起業する場合は個人事業主としてスタートしましょう。個人事業主とは「事業を行っている個人」のことで、町の小さなお店、フリー契約の美容師さん、さらにはメルカリやフリーマーケットで工芸品を販売している人など、実はとても身近な存在です。

ビジネスをして年 20 万円以上の所得が出たら所得税や消費税を納税しないといけませんが、法人設立にかかるお金や毎年の法人住民税は必要ありません。また、税務署に開業届けを出せば、ビジネスを始めたことを公的に証明できます。所定の手続きが必要ですが、税金の優遇を受けられたり契約の主体になったりできます。

チームで起業する場合は任意団体としてスタートしましょう。任意団体とは「法人格のない同じ目的をもつ人の集団」のことで、ボランティア団体、商店街組合、部活動のチーム、大学のサークルなど、実はとても身近な存在です。

ビジネスをして年 20 万円以上の所得が出たら所得税や消費税を納税しないといけませんが、法人設立にかかるお金や毎年の法人住民税は必要ありません。また、法人格がなくても活動内容によっては行政の補助金が受けられる場合があります。

Step 3. まずは無料でもいいので仕事をもらい、実績をつくる

何のスキルも実績もないのにお金をもらって仕事をするのは、非常に難易度が高いです。だから、最初は無料で始めて OK です。

でも、何のスキルも、すごいアイデアもないのに起業できるの?

はい、起業できます。

最初はたいしたスキルもアイデアもなくて OK です。なぜなら、起業した後にこそスキルやアイデアが磨かれるからです!

無料でもいいので仕事をこなせば、スキルはどんどん身につきます。「何のスキルもアイデアもない」という高校生・中学生ほど、早く起業するのがオススメです。

だたし、ずっと無料でやってはいけません!

「無料だから」とお客さんも自分も甘えてしまい、無断キャンセルや後回し、文句ばかりになるなど、本人も気づかないうちに無責任な仕事ぶりになってしまう人を何人も見てきました。

「自分の実績を SNS に公開して、お金をもらう価値があることを証明する」

「無料のお試しコースと有料コースとで2種類の価格プランを用意する」

など、最初は無料でいいので、後々はお金をとって仕事ができるようにしていきましょう。

きちんとお金をもらい、お客さんも自分もプレッシャーの中で仕事をしてください。プレッシャーが自分を一回りも二回りも成長させてくれますよ!

Step 4. 実績をベースにお金をもらって仕事する

無料であっても仕事をしていけば、「実績」ができます。実績をベースにして、今度はお金をもらって仕事をしてください。無料でなければ、何円でも OK です。

「無料で仕事をしてもらうこと」と、「1 円でもお金を払って仕事をしてもらうこと」とは、お客さんからの仕事の期待値がまったくちがいます!

仕事へのプレッシャーを感じると思いますが、その分スキルアップの速度がグンと速まりますし、自分の力でお金をかせげたことは必ず自信につながりますよ。

Step 5. 大学で専門性を深め、より大きな起業をする

中学生・高校生のうちから起業できたとしても、学校はやめず、大学にも進学して専門性を深めることをオススメします。

中学や高校でのつまらない授業、大学でのよくわからない研究や教養講座、会社員としてしがらみの中でこき使われることは、起業にとてつもなく役立ちます。実現するかどうかは関係なく「将来大きな起業をする」というゴールを持ち、そのために必要なスキルやネットワークを手に入れようとすれば、さまざまなことが役に立ちますよ。

※ ただ、「売上が 1,000 万円以上になってしまった」という ”過去” が出来るほどの強い運があれば、学校は関係ないかもしれません。

現実的に、大きなビジネスをしようとするには専門的なスキル、失敗や試行錯誤を繰り返した経験、仲間や後援者などのネットワークが必要です。こうしたことは大学や社会人になってからの方が手に入りやすいので、ぜひ起業も大学進学もあきらめずに幅広い選択肢をとれるようにしておいてください。

この記事では、起業経験が有利になる大学・学部も紹介します!

ぜひ長い目で皆さんのキャリアを考えてみてください。

ちなみに、「もう学校をやめてしまった」「不登校です」という人も大丈夫です。

私も小学校3年生から不登校と登校を繰り返してきたメンヘラ社会不適合者ですが、人生のレールを切り替えるチャンスはたくさんあります。「起業したあとで大学に行く」「起業に失敗したから会社員になる」など、どうとでもなりますのでいくらでもチャレンジしてみてくださいね。

「データ分析系」の起業アイデア3つ

データ分析系の起業方法として、「アンケート調査代行」「ウェブデータ分析」「インタビュー調査代行」の3つを紹介します。

- アンケート調査代行は、顧客から依頼を受けてアンケートの設計・実施・分析などを行うビジネスです。

- ウェブデータ分析は、研究の仮説検証やビジネスの意思決定に役立てるために、ウェブデータの収集・分析を行うビジネスです。

- インタビュー調査代行は、顧客の代わりにインタビューの実施・話した内容の書き起こし・文章化をする仕事です。

データ分析というと理系のイメージがあると思いますが、「人の行動や心理に興味がある中学生・高校生」や「広報活動に興味がある中学生・高校生」にもオススメの起業方法です。

⇒ 中学生・高校生が起業できる「データ分析系」の起業ステップを詳しく見る!

「SNS 運用系」の起業アイデア2つ

SNS 運用系の起業方法として、「Instagram 運用代行」「動画制作・運用」の2つを紹介します。

- Instagram 運用代行は、お客さんから依頼を受けて、顧客の代わりに Instagram アカウントを運用する仕事です。

- 動画制作・編集は、お店や YouTuber などの顧客から依頼を受けて、動画を企画・制作・編集する仕事です。

SNS 運用系の起業は、中学生・高校生にとってもっとも身近な起業方法かもしれません。企画やアイデア勝負というイメージがあるかもしれませんが、「継続的にコツコツ行動できる中学生・高校生」や「顧客や出演者と丁寧にコミュニケーションがとれる中学生・高校生」にオススメの起業方法です。

⇒ 中学生・高校生が起業できる「SNS 運用系」の起業ステップを詳しく見る!

「クリエイティブ系」の起業アイデア2つ

クリエイティブ系の起業方法として、「広告クリエイティブ制作代行」「イラスト・ウェブマンガ制作」の2つを紹介します。

- 広告クリエイティブ制作代行は、顧客から依頼を受けて、チラシ、ポスター、パンフレットなどの紙およびデジタルの広告物を作る仕事です。

- イラスト・ウェブマンガ制作は、顧客から依頼を受けて、イラストや漫画を制作する仕事です。

クリエイティブ系も、中学生・高校生にとって身近な起業方法かもしれません。しかし、ビジネスとして高い価値を出すにはアナログよりもデジタルデザイン、デジタルコンテンツを作れることが早道です。そのため、「デザインに興味がある中学生・高校生」だけでなく「デジタルコンテンツに興味がある中学生・高校生」にもオススメの起業方法です。

⇒ 中学生・高校生が起業できる「クリエイティブ系」の起業ステップを詳しく見る!

「プログラミング系」の起業アイデア3つ

プログラミング系の起業方法として、「ウェブサイト制作・運用代行」「アプリケーション開発」「AI プロンプトエンジニアリング」の3つを紹介します。

- ウェブサイト制作・運用代行は、顧客から依頼を受けて、ウェブサイトの制作と運用を代わりに行う仕事です。

- アプリケーション開発は、アプリやゲームのプログラムを作ったり、ウェブサービスの設計や開発をしたりする仕事です。

- AI アプリケーション開発は、ChatGPT など生成 AI を利用したアプリを作ったり、AI から精度の高い回答を引き出すためのプロンプト(入力文)を構成したりする仕事です。

プログラミング系の起業方法は、実際にお金をとれるくらいになるにはかなりのスキルや経験が必要です。しかし、ウェブサービス開発や AI 活用に興味さえあれば、今すぐできる分野でもありますので、「ウェブや AI を活用したサービス開発に興味がある中学生・高校生」にオススメの起業方法です。

⇒ 中学生・高校生が起業できる「プログラミング系」の起業ステップを詳しく見る!

【PR】 実は、ビジネスの経験や知識って大学受験に有利になるんです! とくに、国際教養大学、APU(立命館アジア太平洋大学)、慶應義塾大学 SFC、早稲田大学 国際教養学部、ICU(国際基督教大学)などの受験をお考えの高校生と、その保護者の方へ、これらの大学の「合格基準」と「対策カリキュラム」をご存知ですか?